秋の夜、空に浮かぶ美しい月。

古くから日本では、十五夜の日を特別に“お月見”として祝ってきました。

風習の由来

お月見は、中国から伝わった風習が日本に根づいたものといわれています。

十五夜は旧暦の8月15日、最も月が美しく見える日。

“満月のように円満に”という願いと、豊作を祈る意味が込められているそうです。

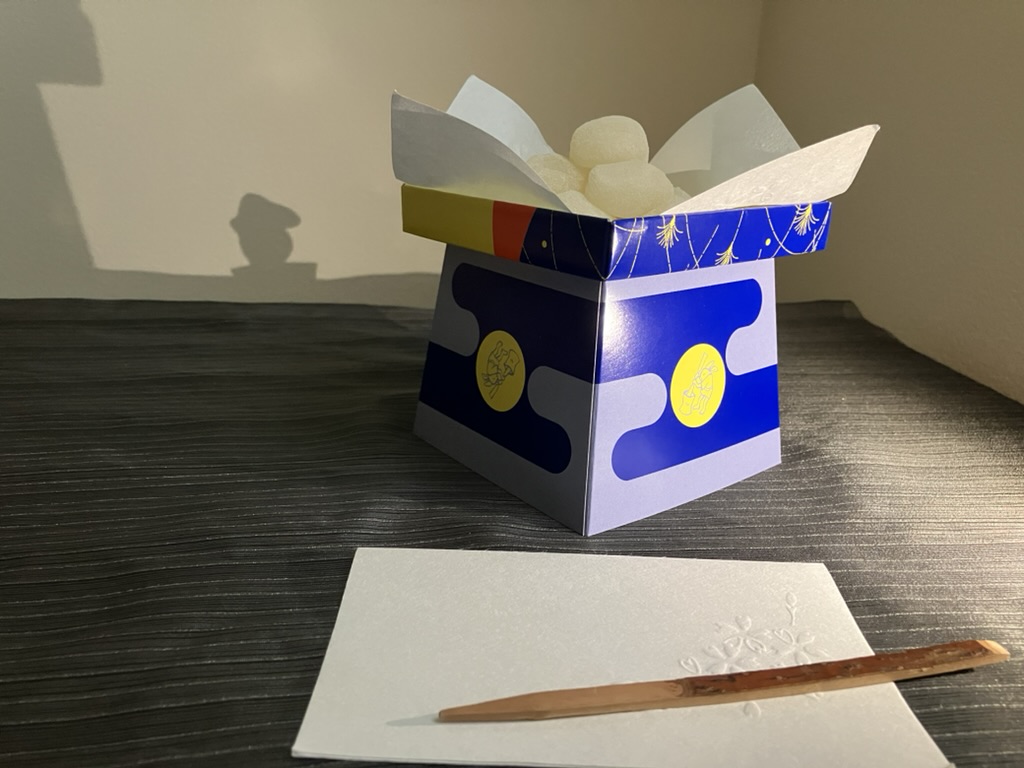

お供え物について

団子のほかに、すすきや秋の実り(里芋・栗・枝豆など)を一緒に供えることもあります。

すすきは稲穂の代わりで、魔除けの意味もあるのだとか。

自然に感謝する気持ちが、お月見の風習に込められているのですね。

実りの秋は、私たちにとって大切な季節。

近年はお米の価格上昇もあり、改めて「収穫のありがたさ」「食べられることの幸せ」を感じさせられます。

ただ、すすきを手に入れるのが難しくなってきているのも現代ならでは。

これまでのお月見は“楽しむ行事”という意識が強かったのですが、ここ最近は“感謝の心”を持つことの大切さを改めて感じています。

今年の十五夜は、感謝の気持ちを胸に、お月見を楽しみたいと思います。