1. 日本のお弁当文化と箸

日本では「お弁当を持ち歩く習慣」が根付いています。

仕事にお弁当を持って行ったり、高校・大学でもお弁当を持参する人が多いです。

お弁当と一緒に欠かせないのが「箸」と「箸箱」。

箸は2本揃って初めて使える道具なので、なくしてしまうと食事ができなくなる大切なアイテムです。

2. 箸箱とは?

箸箱は、箸を持ち運ぶためのケースのこと。

幼稚園児から社会人まで幅広く使われています。

素材にはプラスチック、木製、布製などがあり、2本をきっちり収納できるようになっています。

3. 箸箱の種類

- スライド式:子どもも開けやすく、軽量でシンプル

- ワンタッチ式(フタがパチッと開くタイプ):衛生的でしっかり閉まる

- 布袋タイプ:和風でエコ、やわらかく持ち運びやすい

現在主流はプラスチック製です。木製は温かみがあるものの重さがあり、食洗機が使えない場合も。布製は洗濯が必要なため利用者は少なめです。

4. 箸箱の便利さ

- 持ち歩けるので外出先でも衛生的

- マイ箸を使うことでエコにつながる

- 音が出にくいタイプもあり、学校や職場でも安心

5. 箸・箸箱の選び方

選ぶときのポイントは「洗いやすさ」と「使いやすさ」。

子ども用はキャラクター柄が人気ですが、プラスチック製はすべりやすいこともあります。

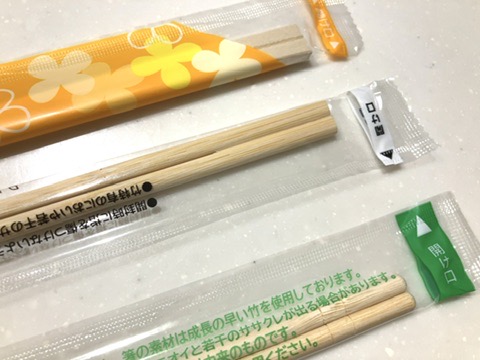

一方で、日本ではお弁当屋さんやコンビニで「割り箸」をもらうことも可能です。

割るタイプや、最初から分かれているタイプなど、お店によって形状が違います。

上2つは割るタイプ。一番下は最初から別れているタイプ。

コンビニのお箸には、「爪楊枝」も一緒に入っているので、開ける時には爪楊枝の先が刺さらないよう気を付けてください。

また、日本には「お箸」に特別な意味も込められています。

神社では祈祷を受けると「御神木で作られた箸」を授与されることがあります。これは祈りや祝福の意味を持ち、ご利益や守護を願う縁起物とされています。

6. まとめ

箸箱は、日本のお弁当文化を支えるアイテムです。

お箸自体も「神様と人をつなぐ橋渡し」「命をつなぐ縁起物」として大切にされてきました。

もし気になるお箸に出会ったなら、それは新しいご縁の橋渡しかもしれませんね。